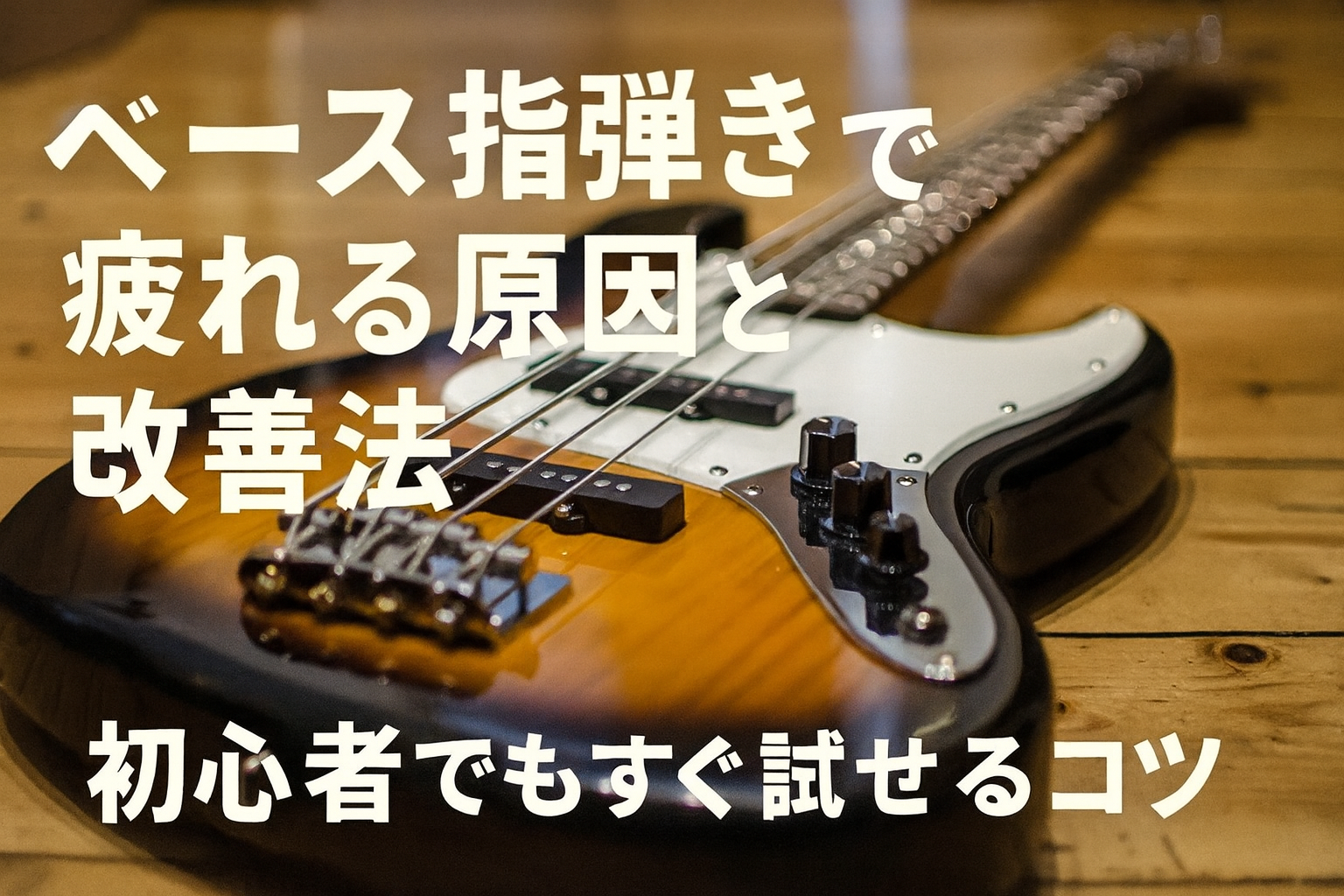

ベースを指弾きで練習していると「10分で前腕がパンパン」「曲の終盤で指がつる」「スタジオの音量に負けまいとして力任せになってしまう」といった悩みが出がちです。

私もはじめはそうでした。音量を稼ごうと強く弾き、練習の途中で手が動かなくなって冷や汗…という苦い経験があります。

けれど、疲れには必ず原因があり、正しい整え方を知れば長く、心地よく弾けます。この記事では「疲れる原因」と「改善法」など、今日から実践できる手順で説明します。

指弾きで疲れやすい典型的な原因

ベース初心者の方は音楽教室に通うことも手段の一つです。昨今では子供から大人まで多くの人がレッスンに通っており、レベルの高い講師が在籍している音楽教室も多数あります。

ベースでおすすめのレッスン音楽教室は以下の記事を参考にしてみてください↓

力みすぎ

一番ありがちな元凶が「力み」。音をしっかり出そうとして指先・手首・前腕に過剰なテンションをかけると、最初の数分は鳴るものの、急速にスタミナが尽きます。

とくにドラムとギターが大音量のリハでは「埋もれたくない」気持ちが働き、無意識に握力でねじ伏せる弾き方になりがち。結果、音は固く、ノイズも増え、しかも疲れる…と悪循環に陥ります。

フォームの崩れ

フォームが崩れると、必要のない筋肉が働き続けます。典型例は三つ。

- 手首の角度:極端な屈曲や背屈は腱に負担。真っ直ぐ〜わずかなカーブが目安。

- 指の入りすぎ:弦を深追いすると復帰動作が大きくなり、スピードも落ちます。

- 姿勢の乱れ:猫背や肩すくめで僧帽筋が緊張し、指先まで硬直。座奏でも立奏でも「みぞおちの前が広い」状態をキープ。

音楽教室でよくあるケースは“椅子が低すぎ問題”。座面を上げ、足裏全体が床に着く高さにすると、上半身が立ち上がり、腕がぶら下がる位置に戻ります。

全国展開している大手音楽教室「シアーミュージック」でもベースを習うこともできるのでレッスンに通うこともおすすめです。

👉【最新】シアーミュージックの評判や口コミは良い?講師・料金も徹底調査!

弦高の高さ

セッティングも侮れません。弦高が高いと、押弦も右手のプルも余計なトルクが必要になります。買ったまま・久々の弦交換後・季節変化でネックが動いた時期は特に注意。

ブリッジで弦高を下げる、ネックの順反りを軽く戻す、ナット溝を見直すだけで別楽器のように軽くなります。

リペアに出せば短時間で済み、費用対効果は抜群。指先の努力で解決しようとする前に、機械的抵抗を減らす視点を持っておきたいところです。

疲れにくいフォームと改善方法

まずは「支点・動点・余白」を整理します。支点=親指、動点=人差し・中指、余白=肩と肘の遊び。どれか一つでも固まると、連鎖的に疲れます。

- 親指の置き方

ピックアップやE弦に“軽く”置き、ポジション移動に合わせて滑らかに動かす(ムービングアンカー)。親指を押しつけない。親指の爪先が白くなるほど圧をかけていたら要修正。 - 指先の当て角

弦に対してやや斜め。指腹7:指先3くらいの感覚で当て、弦を“押し出す”のではなく“撫でる→通過させる”。深く刺さない分、戻りの距離が短くなり、テンポ上げでも疲れにくい。 - 肩・肘の重さを落とす

深呼吸しながら肩甲骨を一度上げ、吐きながらストンと落とす。肘は体側から拳一つ分離し、肘裏に空気のクッションがあるイメージ。これだけで指先の微細なコントロールが効きます。 - 手首の中立位

手首は反りすぎ・曲げすぎを避け、中立〜わずかに外側。長時間の持久にはこの角度が効きます。痛みが出る角度は即NG。 - タッチの基準化

「基準タッチ=8割の音量」を決め、必要時のみ9〜10割を使う。常に全力だと燃費が最悪。録音して波形の均一さを確認すると、力の抜き差しが客観化できます。

ベースでおすすめのレッスン音楽教室は以下の記事を参考にしてみてください↓

練習時の脱力のポイント

脱力は“何もしない”ではなく“必要な分だけ働かせる”こと。実践しやすい手順を三つ。

- 握って離す:5秒強握→一気に解放→その余韻を保ったまま1小節だけ弾く。体が「いまの脱力が正解」と覚えやすい。

- 呼吸メトロノーム:吸う2拍・吐く2拍で8小節。呼吸が浅いと肩が上がるので、フレーズより呼吸を先に整える。

- 区切り練習:8小節弾く→2小節完全停止→再開。停止の2小節で肩・肘・手首のチェックリストを毎回なぞる。

さらに、30分で1回は立奏⇄座奏を切り替えると、同じ筋肉への連続負荷を避けられます。水分と手首の軽いストレッチも忘れずに。

指弾きに慣れるための簡単トレーニング

ステップ0:音を置くドリル(5分)

開放弦で、人差し指だけ4分音符×2分、中指だけ×2分、交互×1分。狙いは“当てる深さを一定化”。メトロノーム60でOK。

ステップ1:均等オルタネイト(10分)

E弦→A弦→D弦→G弦と1小節ずつ移動。各小節の1拍目は少しだけ強調し、残りは基準タッチ。録音して音量差が±2dB以内なら合格。

ステップ2:弦跨ぎレガート(10分)

E→D、A→Gのように1本飛ばしで8分音符。右手の振り幅を最小に保ち、親指の支点が固まらないか確認。

ステップ3:脱力アップダウン(10分)

テンポ70で8分を4小節→テンポ90で2小節→70で2小節…と往復。速い区間でも肩と肘が浮かないかチェック。

ステップ4:実戦フレーズ置き換え(10分)

好きな曲の1フレーズを“基準タッチ”で弾き、次のループで“弱めタッチ”、次で“強めタッチ”。タッチ差を音色で操作できると、力に頼らず存在感を出せます。

セッティングの見直しチェックリスト

- 弦高:12フレットでE弦2.5mm前後から試す。ビビりが出ない範囲で低めへ。

- 弦の種類:テンションが強いゲージは疲れやすい。慣れるまで一段細いゲージを。

- ピックアップ高さ:弦に近すぎると吸い付く感覚が増えて引っかかる。

- ストラップ長:立奏で座奏と同じ手首角度になる高さへ。

- 椅子の高さ:足裏全面が接地、膝はやや下がる。座面が低いと即猫背。

よくある勘違いQ&A

- Qピック弾きより指弾きが疲れるのは体質のせい?

- A

体質より“タッチの最適化”の差が大きいです。指弾きは接触面が柔らかいぶん、深く入りすぎると抵抗が急増。角度と深さを整えれば負荷は下がります。

- Q筋トレをすれば解決する?

- A

過剰な筋トレは逆効果。必要なのは持久系の“正しい反復”。10〜20分×2セットを毎日続ける方が、フォームが壊れず効率的です。

- Q小さい手だと不利?

- A

不利とは限りません。指先の移動量が小さく済むため、省エネなタッチを身につけやすい人も多いです。ネック幅が狭めの個体を選ぶとさらに楽。

- Q長時間弾くと痺れる

- A

しびれは休止サイン。手首角度と肩の上がり、ネック角度を再点検。改善しないなら医療機関へ。無理は禁物です。

1週間のミニ練習メニュー例(持久力と脱力の両立)

- Day1:ステップ0→1(各10分)+録音チェック5分

- Day2:ステップ2→3(各10分)+ストレッチ5分

- Day3:好きな曲の8小節を“3タッチ差”でループ(15分)

- Day4:座奏中心。椅子と姿勢の最適化→録画して肩の高さを確認(20分)

- Day5:立奏中心。ストラップ長を微調整→アンプ位置を耳寄りに(20分)

- Day6:通し演奏30分(8分×3ブロック+休憩)。区切り練習を挟む

- Day7:完全オフ。翌週のセットリストだけ聴いてイメージトレ

小さな改善を一つずつ積み上げると、1週間後には“同じ音量でも疲れない”感覚が確実に残ります。

現場ですぐ効くチートシート(覚えておくと安心)

- 肩が上がったら“深呼吸2回+肘をぶらり”

- 音が固いと感じたら“指先角度を1割浅く”

- 疲れてきたら“停止2小節→フォーム点検→再開”

- 痛みが出たら“その日は終了”。痛みは努力の証ではなく、フォーム改善のサイン。

まとめ

指弾きで疲れる原因の多くは、力み・フォームの崩れ・弦高の高さという三点です。解決の順番は「抵抗を減らす(セッティング)→支点と角度を整える(フォーム)→基準タッチを作る(練習)」の三段階。どれか一つだけではなく、三つを薄く重ねるのがコツです。

ベースは腕力勝負の楽器ではありません。呼吸と重力を味方にし、必要最小限の動きで音を大きく、太く。今日紹介したチェックリストとメニューをそのまま1週間試してみてください。昨日より軽く、長く、良い音で弾けるはずです。