「ベースを買ったけど、そもそもチューニングのやり方が分からない」

「毎回なんとなく合わせているだけで、本当に合っているのか不安…」

そんな人に向けて、この記事では

- レギュラーチューニングの基本(E–A–D–G)

- チューナーの種類と使い方

- 実際のベースのチューニング初心者向け手順

- 半音下げやドロップDなど、よく使う応用チューニング

- チューニングが狂いやすい原因と対処法

- 練習前にサッとできるベースのチューニングルーティン

まで分かりやすくまとめていきます。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順の前に知っておきたい基本

まずは、「ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順」に入る前に、前提の知識を軽く整理しておきましょう。ここを押さえておくと、後の手順が一気に頭に入りやすくなります。

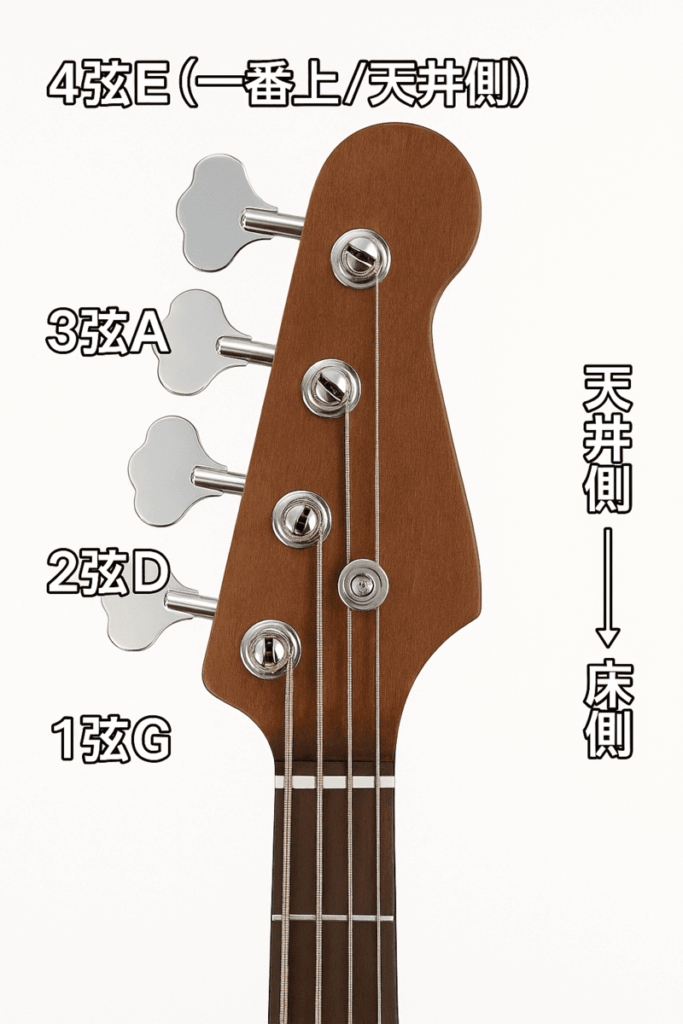

ベースのチューニングの基本|4弦ベースはE–A–D–Gが基準

一般的な4弦ベースは、レギュラーチューニングと呼ばれる

4弦:E(ミ)

3弦:A(ラ)

2弦:D(レ)

1弦:G(ソ)

という並びが基準です。

「上からE・A・D・G」と覚えてしまってOK。

バンドスコアや教則本にも、このレギュラーチューニングを前提にしたフレーズがほとんど出てきます。

5弦ベースの場合は、一般的に一番太い弦がB(シ)で、B–E–A–D–Gという並びが多いです。ただ、この記事ではまず4弦ベースを軸に、ベースのチューニング初心者向け手順を説明していきます。

ベースのチューニングは「弾き始める前の身だしなみ」

初心者のうちはつい、

「指の練習をしたいから、チューニングはあとでいいや」

と後回しにしがちです。

でも、チューニングが合っていない状態で練習を続けると「間違った音を正しい」と思い込んでしまうという危険があります。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順の大前提として、

- 練習の前に必ずベースのチューニングをする

- ちょっと音が狂ってきたと感じたら、途中でもチューニングし直す

この2つを習慣にしてしまうと、上達スピードもかなり変わってきます。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順で使うチューナーの種類

ベースのチューニング初心者向け手順を実践するには、チューナー選びも大切です。「耳だけで合わせる」のは上級者向けなので、最初は素直にチューナーに頼っていきましょう。

ベースのチューニングに使えるクリップチューナー

一番手軽なのが、ヘッドに挟むクリップチューナーです。

- ベースのヘッド部分に挟んで使う

- 弦の振動を直接拾うので、周りが少しうるさくても反応しやすい

- 小さくて持ち運びもしやすい

特に自宅練習がメインなら、ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順として、クリップチューナーを1つ持っておくとかなり楽になります。

ベースのチューニングに便利なペダル・チューナー

バンドでスタジオに入ったり、ライブをしたりする予定があるなら、ペダルタイプのチューナーも候補に入ってきます。

- シールドをペダルに挿して使う

- 足元でオン・オフできるので、ステージでも使いやすい

- ミュート機能付きなら、音を出さずにサッとチューニング可能

「将来的にエフェクターも組みたい」という人は、最初からペダル型を買っておくと、ベースのチューニング初心者向け手順がそのままステージでも活きてきます。

スマホアプリを使ったベースのチューニング

最近は、スマホの無料チューナーアプリもかなり精度が高くなっています。

- スマホのマイクで音を拾うタイプ

- インターフェース経由で直接ベースの音を入れるタイプ

どちらも、ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順に十分使えます。

ただし、周囲の雑音を拾いやすいので、スタジオなど音が多い環境ではクリップチューナーやペダルチューナーに軍配が上がります。

もっとベースをう上手くなりたいといった方はベースのレッスン教室に通うことが一番の近道です。

昨今では多くの音楽教室があり、子供から大人まで幅広い世代の人が通っているので伸び悩んでいる人には特におすすめです。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順(レギュラーチューニング)

ここからが本題です。実際にベースのチューニング初心者向け手順を、ステップごとに解説していきます。

ベースのチューニング初心者向け手順① チューナーの設定を確認する

まずはチューナーの設定を整えます。

意外と多いのが、「そもそもチューナーの設定がズレている」というパターンです。

- 基準ピッチ(A=440Hz)になっているか

- ギターモード/ベースモードの切り替えがあれば、ベース側になっているか

- 半音下げモードなどになっていないか

とくに半音下げモードやキャリブレーション違いになっていると、いくら頑張っても正しいベースのチューニングになりません。

一度、説明書やアプリのヘルプを見ながら、設定だけ先に確認しておきましょう。

ベースのチューニング初心者向け手順② 4弦から順番に合わせる

チューニングするときは、基本的に太い弦(4弦)から細い弦(1弦)へ順番に進めます。

- 4弦の開放弦を鳴らす(何も押さえない状態)

- チューナーの表示を見て、「E」からどれくらいズレているか確認

- ペグ(糸巻き)を回して、音を少しずつ近づけていく

このときのポイントは、

- 低い音から少しずつ「上げて」Eに合わせる

- 行き過ぎて高くなってしまったら、いったん少し下げてから再度上げる

という流れを守ることです。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順として、「必ず低い方から合わせにいく」というクセをつけておくと、チューニングが安定しやすくなります。

同じ手順を、

- 3弦=A

- 2弦=D

- 1弦=G

の順番で繰り返します。

ベースのチューニング初心者向け手順③ ペグを回す向きに注意する

初心者が最初に迷うのが、

「このペグ、どっちに回したら音が上がるの?」

という問題です。

これはベースのヘッドの形や、ペグの配置によっても違うので、自分のベースで一度確認してしまうのが早いです。

- 少しだけペグを回して音を鳴らす

- 音が高くなったか、低くなったかを確認

- 「この向きに回すと音が上がる」と覚えておく

ノートに「4弦ペグ:奥に回すと高く、手前で低く」といったメモを書いておくと、次から迷わなくなります。

ベースのチューニング初心者向け手順④ すべて合わせたあとにもう一周チェック

4弦から1弦まで合わせ終わったら、それで終わり…ではありません。

ベースは弦の張力が強いため、1本の弦を大きく動かすと、他の弦のチューニングも微妙にズレやすいんです。

なので、

- 4弦→3弦→2弦→1弦と一通り合わせる

- もう一度4弦に戻って、軽くチェック

- 必要なら微調整を行う

という「二周目」を軽く回してあげると、ベースのチューニングがグッと安定します。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順と半音下げ・ドロップD

最近のロックや邦楽バンドのスコアを見ると、「半音下げ」「ドロップD」など、レギュラーチューニング以外の指定もよく出てきます。ここでは、ベースのチューニング初心者向け手順として代表的な2つだけ押さえておきましょう。

ベースのチューニング初心者向け手順と半音下げチューニング

半音下げチューニングとは、すべての弦を通常より半音(1フレット分)低くするセッティングです。

レギュラー:E–A–D–G

半音下げ:D#(Eb)–G#(Ab)–C#(Db)–F#(Gb)

実際の手順は、レギュラーチューニングと同じで、

- 4弦を「E」ではなく「D#」に合わせる

- 同じように3弦を「G#」、2弦を「C#」、1弦を「F#」に合わせる

という形になります。

チューナーによっては、「♭」表示と「#」表示が切り替えられるものもあるので、表記方法は自分のチューナーのルールに合わせてOKです。

ベースのチューニング初心者向け手順とドロップDチューニング

ドロップDチューニングは、4弦だけをDに下げるチューニングです。

- 4弦:E → D に下げる

- 3弦〜1弦:A–D–Gのまま

なので、3弦以下はレギュラーのまま、4弦だけ1音(2フレット分)下げる形ですね。

手順としては、

- まずレギュラーチューニングで全弦を合わせる

- そのあとで、4弦だけEからDに下げ直す

という流れが一番分かりやすいです。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順でよくあるミスと対処法

ベースのチューニング初心者向け手順に慣れていないときに、ありがちな失敗パターンも先に知っておきましょう。

ベースのチューニングで違う弦を鳴らしていた問題

一番ありがちなのが、

「4弦をチューニングしているつもりが、実は3弦を鳴らしていた」

というパターンです。

とくに夜中の小音量練習や、ヘッドホン練習だと気づきにくいんですよね。

対策としては、

- チューニング中は、一本ずつ弦に触れるクセをつける

- チューナーの入力が「どの音を拾っているか」を必ず表示で確認する

この2つを徹底するだけでも、かなり防げます。

ベースのチューニングでペグを回し過ぎて弦が切れそうな不安

初心者が一番怖いのは、「ペグを回しすぎて弦が切れるんじゃないか?」という不安だと思います。

確かに、極端に高い音まで巻き上げてしまうと、弦が切れる可能性はゼロではありません。

ただ、チューナーの表示を見ながら少しずつ上げていけば、そこまで心配する必要はありません。

もし明らかに

- チューナーの表示が自分の狙っている音から離れていく

- 弦がパンパンに張りすぎて怖い

と感じたら、一度ペグを戻して(低くして)リセットすればOKです。

ベースのチューニングをしてもすぐ狂うときは?

- チューニング直後は合っているのに、すぐズレる

- 特定の弦だけやたらと狂いやすい

こんな場合は、

- 新品に張り替えたばかりで、弦がまだ伸び切っていない

- ペグやナット(弦が通る溝)の滑りが悪い

- 強くチョーキングしたり、激しく弾きすぎている

といった原因が考えられます。

新品の弦なら、軽く何度か引っ張って伸ばしながら、何回かチューニングを繰り返すと安定してきます。

それでも改善しないときは、楽器屋さんでベースの状態を見てもらうのも大事です。

ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順と毎日の練習ルーティン

最後に、ベースのチューニング初心者向け手順を「日常の習慣」に落とし込む方法もまとめておきます。

練習前のベースのチューニングルールを決めてしまう

おすすめは、「必ず練習前にチューニングをする」と自分ルールを決めることです。

- アンプの電源を入れる

- ベースをストラップにかける(or膝に乗せる)

- いちばん最初にチューナーを手に取る

この流れをワンセットにしてしまうと、ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順が自然と身に付きます。

週に1回はチューニングだけを丁寧に見直す時間を作る

普段は5分くらいでさっとチューニングしてOKですが、週に1回くらいは、

- 一音ずつ、余裕を持ってチューニングする

- ハーモニクス(12フレット軽く触れて鳴らす)でも音程を確認する

- 半音下げやドロップDなど、別のチューニングも試してみる

といった「チューニングのリセット日」を作るのもおすすめです。

こうした時間を通して、耳も育ち、「ベースの音が今どれくらいズレているか」に敏感になっていきます。

まとめ|ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順は「習慣化」がカギ

ここまで、**「ベースのチューニング完全ガイド|初心者向け手順」**として、

- レギュラーチューニング(E–A–D–G)の基本

- チューナーの種類と使い方

- 実際のベースのチューニング初心者向け手順

- 半音下げ・ドロップDなどの応用チューニング

- よくあるミスとその対処法

- 毎日の練習に組み込むチューニング習慣

をまとめてきました。

大げさに聞こえるかもしれませんが、

**「チューニングに丁寧なベーシストは、上達も速い」**というのはよく言われる話です。

正しい音を耳と体に入れながら練習することで、

- フレーズの再現度が上がる

- バンドでのアンサンブルが気持ちよくなる

- レコーディングやライブでも安心して演奏できる

こんなメリットが積み上がっていきます。

最初は少し手間に感じても、ベースを手に取ったら、

「まずはチューニング。そこからが1日のスタート」

と習慣化していきましょう。

この「当たり前」を身につけた時点で、あなたはもう“初心者を抜けかけているベーシスト”と言っていいはずです。